Оружие направленной энергии - у них и у нас

Американский физик и популяризатор науки Митио Каку в своей книге «Физика невозможного» разделяет перспективные и даже фантастические технологии на три категории, в зависимости от их реалистичности. К «первому классу невозможности» он относит те вещи, которые могут быть создании при помощи сегодняшнего объема знаний, но их изготовление упирается в какие-либо проблемы технологического характера. Именно к первому классу Каку относит так называемое оружие направленной энергии (ОНЭ) – лазеры, генераторы микроволнового излучения и т.п. Основная проблема при создании подобного вооружения заключается в подходящем источнике энергии. По ряду объективных причин все такие виды оружия требуют сравнительно большие энергии, которые могут быть недостижимы на практике. Из-за этого развитие лазерного или микроволнового оружия идет крайне медленно. Тем не менее, определенные наработки в этой области есть, и в мире одновременно ведется сразу несколько проектов, находящихся на разных стадиях.

Современные концепции ОНЭ имеют ряд черт, сулящий большие практические перспективы. Оружие, основанное на передаче энергии в виде излучения, не имеет таких неприятных черт, присущих традиционным вооружениям, как отдача или сложность прицеливания. Кроме того, возможна регулировка мощности «выстрела», что позволит использовать один излучатель для различных целей, например, для измерения дальности и атаки противника. Наконец, ряд конструкций лазеров или микроволновых излучателей имеют фактически неограниченный боезапас: количество возможных выстрелов зависит только от характеристик источника питания. В то же время, оружие направленной энергии не лишено недостатков. Главный – высокое энергопотребление. Для достижения характеристик, сравнимых с традиционными огнестрельными системами, ОНЭ должно иметь сравнительно большой и сложный источник энергии. Альтернативой являются химические лазеры, но они имеют ограниченный запас реагентов. Второй недостаток ОНЭ – рассеивание энергии. До цели дойдет только часть из посланной энергии, что влечет за собой необходимость повышения мощности излучателя и использование более мощного источника энергии. Также стоит отметить один минус, связанный с прямолинейным распространением энергии. Лазерное оружие не способно обстреливать цель по навесной траектории и может атаковать только прямой наводкой, что ощутимо снижает сферу его применения.

В настоящее время все работы в области ОНЭ идут в нескольких направлениях. Наиболее массовым, хотя и не слишком успешным, является лазерное оружие. Всего насчитывается несколько десятков программ и проектов, из которых до воплощения в металле дошли считанные единицы. Примерно таким же образом обстоит дело и с микроволновыми излучателями, однако в случае с последними до практического использования к настоящему времени дошла только одна система.

Единственным на данный момент примером практически применимого оружия, основанного на передаче микроволнового излучения, является американский комплекс ADS (Active Denial System – «Система активного отклонения»). Комплекс состоит из аппаратурного блока и антенны. Система генерирует миллиметровые волны, которые, попадая на поверхность кожи человека, вызывают сильное жжение. Испытания показали, что человек не может находиться под воздействием ADS дольше нескольких секунд без риска получить ожоги первой или второй степени.

Эффективная дальность поражения – до 500 метров. Система ADS, несмотря на свои преимущества, имеет несколько сомнительных особенностей. В первую очередь, критику вызывают «пробивные» способности луча. Неоднократно высказывались предположения о возможности экранирования излучения даже при помощи плотной ткани. Однако официальных данных о возможности предотвращения поражения, по вполне понятным причинам, пока не появлялось. Более того, такая информация, скорее всего, не будет опубликована вообще.

Пожалуй, наиболее известным представителем другого класса ОНЭ – боевых лазеров – является проект ABL (AirBorne Laser – «Лазер воздушного базирования») и самолет-прототип Boeing YAL-1. Самолет на базе лайнера «Боинг-747» несет два твердотельных лазера для подсвета цели и наведения, а также один химический. Принцип действия этой системы таков: твердотельные лазеры используются для измерения дальности до цели и определения возможных искажений луча при прохождении через атмосферу. После подтверждения захвата цели включается химический лазер HEL мегаваттного класса, который и производит уничтожение цели. Проект ABL с самого начала предназначался для работы в противоракетной обороне.

Для этого самолет YAL-1 был оснащен системами обнаружения пуска межконтинентальных ракет. По имеющимся данным, запаса реагентов на борту самолета хватало для проведения 18-20 лазерных «залпов» продолжительностью до десяти секунд каждый. Дальность действия системы секретна, но ее можно оценить в 150-200 километров. В конце 2011 года проект ABL был закрыт ввиду отсутствия ожидаемых результатов. Пробные полеты самолета YAL-1, в том числе и с успешным уничтожением ракет-мишеней, позволили собрать массу информации, но проект в том виде был признан бесперспективным.

Для этого самолет YAL-1 был оснащен системами обнаружения пуска межконтинентальных ракет. По имеющимся данным, запаса реагентов на борту самолета хватало для проведения 18-20 лазерных «залпов» продолжительностью до десяти секунд каждый. Дальность действия системы секретна, но ее можно оценить в 150-200 километров. В конце 2011 года проект ABL был закрыт ввиду отсутствия ожидаемых результатов. Пробные полеты самолета YAL-1, в том числе и с успешным уничтожением ракет-мишеней, позволили собрать массу информации, но проект в том виде был признан бесперспективным.

Своеобразным ответвлением от программы ABL можно считать проект ATL (Advanced Tactical Laser – «Перспективный тактический лазер»). Как и предыдущий проект, ATL подразумевает установку боевого химического лазера на самолет. В то же время, новый проект имеет другое предназначение: лазер мощностью порядка ста киловатт должен устанавливаться на переоборудованный транспортный самолет C-130, предназначенный для атаки наземных целей. Летом 2009 года самолет NC-130H при помощи собственного лазера уничтожил несколько учебных целей на полигоне. С тех пор относительно проекта ATL не было никаких новых данных. Возможно, проект заморожен, закрыт или претерпевает изменения и доработки, вызванные полученным при испытаниях опытом.

В середине девяностых годов компания Northrop Grumman в сотрудничестве с несколькими субподрядчиками и несколькими израильскими фирмами начала проект THEL (Tactical High-Energy Laser – «Тактический высокоэнергетический лазер»). Целью проекта было создание мобильной системы лазерного вооружения, предназначенной для атаки наземных и воздушных целей. Химический лазер позволял поражать цели типа самолет или вертолет на дальности около 50 километров и артиллерийские боеприпасы на расстоянии порядка 12-15 км.

Одной из главных удач проекта THEL стала возможность отслеживания и атаки воздушных целей даже в условиях облачности. Уже в 2000-01 годах система THEL в ходе испытаний провела почти три десятка удачных перехватов неуправляемых ракет и пять перехватов артиллерийских снарядов. Эти показатели сочли удачными, однако вскоре ход работ замедлился, а позже и вовсе остановился. По ряду экономических причин Израиль вышел из проекта и занялся развитием собственной противоракетной системы «Железный купол». США не стали продолжать проект THEL в одиночку и закрыли его.

Вторую жизнь лазеру THEL дала инициатива фирмы Northrop Grumman, в соответствии с которой на его базе планируется создать системы Skyguard и Skystrike. Имея в своей основе общие принципы, эти системы будут иметь различное назначение. Первая будет комплексом противовоздушной обороны, вторая – авиационной системой вооружения. При мощности в несколько десятков киловатт оба варианта химических лазеров смогут атаковать различные цели, как наземные, так и воздушные. Сроки завершения работ по программам пока не ясны, равно как и точные характеристики будущих комплексов.

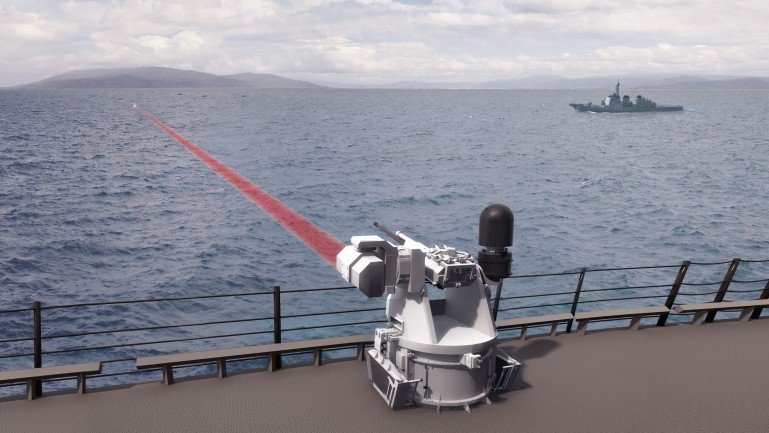

Компания Northrop Grumman также является лидером и в области лазерных систем для флота. В настоящее время завершаются активные работы по проекту MLD (Maritime Laser Demonstration – «Демонстрация морского лазера»). Как и некоторые другие боевые лазеры, комплекс MLD должен обеспечивать противовоздушную оборону кораблей военно-морских сил. Кроме того, в обязанности этой системы может быть введена защита боевых кораблей от катеров и других малых плавсредств противника. Основой комплекса MLD является твердотельный лазер JHPSSL и система его наведения.

Первый прототип системы MLD отправился на испытания еще в середине 2010 года. Проверки наземного комплекса показали все плюсы и минусы примененных решений. К концу того же года проект MLD перешел в стадию доработок, предназначенных для обеспечения размещения лазерного комплекса на боевых кораблях. Первый корабль должен получить «орудийную башню» с MLD ориентировочно к середине 2014 года.

Примерно к тому же времени до состояния готовности к серийному производству может быть доведен комплекс фирмы Rheinmetall под названием HEL (High-Energy Laser – «Высокоэнергетический лазер»). Эта зенитная система представляет особый интерес ввиду своей конструкции. В ее составе имеются две башни с двумя и тремя лазерами соответственно. Таким образом, одна из башен имеет лазеры суммарной мощностью в 20 кВт, другая – 30 кВт. Причины такого решения пока не совсем ясны, но есть основания видеть в нем попытку увеличить вероятность поражения цели. В ноябре прошлого 2012 года прошли первые испытания комплекса HEL, в ходе которых он показал себя с хорошей стороны. С расстояния в один километр была прожжена 15-миллиметровая бронеплита (время воздействия не объявлялось), а на дальности в два километра HEL смог уничтожить небольшой беспилотник и имитатор минометной мины. Система управления оружием комплекса Rheinmetall HEL позволяет наводить на одну цель от одного до пяти лазеров, регулируя таким образом мощность и/или время воздействия.

Пока остальные лазерные комплексы проходят испытания, сразу два американских проекта уже дали практические результаты. С марта 2003 года в Афганистане и Ираке применяется боевая машина ZEUS-HLONS (HMMWV Laser Ordnance Neutralisation System – «Система лазерной нейтрализации боеприпасов на базе автомобиля HMMWV»), созданная компанией Sparta Inc. На стандартном американском армейском джипе устанавливается комплекс оборудования с твердотельным лазером мощностью около 10 киловатт. Такой мощности излучения достаточно для того, чтобы направить луч на взрывное устройство или неразорвавшийся снаряд и тем самым вызвать его детонацию. Эффективная дальность действия комплекса ZEUS-HLONS приближается к тремстам метрам. Живучесть рабочего тела лазера позволяет производить до двух тысяч «залпов» за сутки. Результативность операций с участием этого лазерного комплекса приближается к ста процентам.

Вторым применяемым на практике лазерным комплексом является система GLEF (Green Light Escalation of Force – «Эскалация силы при помощи зеленого луча»). Твердотельный излучатель крепится на стандартной дистанционно управляемой турели CROWS и может быть установлен практически на любой вид техники, имеющийся у войск НАТО. GLEF имеет гораздо меньшую мощность по сравнению с другими боевыми лазерами и предназначен для кратковременного ослепления противника или противодействия прицеливанию. Главной особенностью этого комплекса является создание достаточно широкой по азимуту засветки, которая гарантированно «накрывает» потенциального противника. Примечательно, что с использованием наработок по теме GLEF был создан портативный комплекс GLARE, размеры которого позволяют переносить и применять его всего одному человеку. Назначение GLARE точно такое же – кратковременное ослепление противника.

Несмотря на большое количество проектов, оружие направленной энергии пока остается скорее перспективным, нежели современным. Технологические проблемы, прежде всего с источниками энергии, пока не позволяют в полной мере раскрыть его потенциал. Большие надежды в настоящее время связываются с лазерными системами корабельного базирования. К примеру, военные моряки и конструкторы Соединенных Штатов обосновывают такое мнение тем, что немало боевых кораблей оснащается ядерными силовыми установками. Благодаря этому боевой лазер не будет испытывать недостатка в электроэнергии. Однако установка лазеров на боевые корабли пока остается делом будущего, так что «обстрел» противника в условиях реального боя произойдет не завтра и не послезавтра.

Самоходный лазерный комплекс 1К17 «Сжатие»

В конце 70-х – начале 80-х годов XX века все мировое «демократическое» сообщество грезило под эйфорией голливудских «Звездных войн». В то же самое время за «железным занавесом» под пологом строжайшей секретности советская «империя зла» потихоньку-полегоньку претворяла голливудские мечты в реальность. Советские космонавты летали в космос, вооруженные лазерными пистолетами–«бластерами», проектировались боевые станции и космические истребители, а по матушке-Земле поползли советские «лазерные танки».

Одной из организаций, занимавшейся разработкой боевых лазерных комплексов, являлось НПО «Астрофизика». Генеральным директором «Астрофизики» был Игорь Викторович Птицын, а Генеральным конструктором – Николай Дмитриевич Устинов, сын того самого всемогущего члена Политбюро ЦК КПСС и, по совместительству, Министра Обороны – Дмитрия Федоровича Устинова. Имея столь мощного покровителя, «Астрофизика» практически не испытывала никаких проблем с ресурсами: финансовыми, материальными, кадровыми. Это не замедлило сказаться – уже в 1982 году, без малого через четыре года после реорганизации ЦКБ в НПО и назначения Н.Д. Устинова генеральным конструктором (до этого он руководил в ЦКБ направлением по лазерной локации) был СЛК 1К11 «Стилет».

Задачей лазерного комплекса было обеспечение противодействия оптико-электронным системам наблюдения и управления оружием поля боя в жестких климатических и эксплуатационных условиях, предъявляемых к бронетехнике. Соисполнителем темы по шасси выступило конструкторское бюро «Уралтрансмаша» из Свердловска (ныне г. Екатеринбург) – ведущий разработчик практически всей (за редким исключением) советской самоходной артиллерии.

Под руководством Генерального конструктора «Уралтрансмаша» Юрия Васильевича Томашова (директором завода тогда был Геннадий Андреевич Студенок) лазерная система была смонтирована на хорошо проверенном шасси ГМЗ – изделия 118, которое ведет свою «родословную» от шасси изделия 123 (ЗРК «Круг») и изделия 105 (САУ СУ-100П). На «Уралтрансмаше» было изготовлено две несколько отличающихся между собой машины. Отличия были связаны с тем, что в порядке наработки опыта и экспериментов лазерные системы были не одинаковыми. Боевые характеристики комплекса были по тем временам выдающимися, они и в настоящее время отвечают требованиям ведения оборонно-тактических операций. За создание комплекса разработчикам были присуждены Ленинская и Государственная премии.

Как упоминалось выше, комплекс «Стилет» был принят на вооружение, но по ряду причин серийно не выпускался. Две опытные машины так и остались в единственных экземплярах. Тем не менее, их появление даже в условиях жуткой, тотальной советской секретности не осталось незамеченным американской разведкой. В серии рисунков, изображавших новейшие образцы техники Советской Армии, представленных Конгрессу для «выбивания» дополнительных средств министерству обороны США был и весьма узнаваемый «Стилет».

Формально этот комплекс находится на вооружении и по сей день. Однако о судьбе опытных машин долгое время ничего не было известно. По завершению испытаний они оказались фактически никому не нужны. Вихрь развала СССР разбросал их по постсоветскому пространству и довел до состояния металлолома. Так, одна из машин в конце 1990-х – начале 2000-х годов была опознана историками-любителями БТТ на утилизации в отстойнике 61-го БТРЗ под Санкт-Петербургом. Вторую, десятилетие спустя, так же ценители истории БТТ обнаружили на танкоремонтном заводе в Харькове. В обоих случаях лазерные системы с машин были давно демонтированы. У «питерской» машины сохранялся только корпус, «харьковская» «телега» находится в лучшем состоянии. В настоящее время силами энтузиастов при согласовании с руководством завода предпринимаются попытки ее сохранения с целью последующей «музеефикации». К сожалению, «питерская» машина, по всей видимости, к настоящему времени утилизирована: «Что имеем, не храним, а потерявши плачем…».

Лучшая доля выпала еще одному, без сомнения уникальному аппарату, совместного производства «Астрофизики» и «Уралтрасмаша». Как развитие идей «Стилета» был спроектирован и построен новый СЛК 1К17 «Сжатие». Это был комплекс нового поколения с автоматическим поиском и наведением на бликующий объект излучения многоканального лазера (твердотельный лазер на оксиде алюминия Al2O3) в котором небольшая часть атомов алюминия замещена ионами трехвалентного хрома, или попросту – на кристалле рубина. Для создания инверсной заселённости используется оптическая накачка, то есть, освещение кристалла рубина мощной вспышкой света. Рубину придают форму цилиндрического стержня, концы которого тщательно отполированы, посеребрены, и служат зеркалами для лазера. Для освещения рубинового стержня применяют импульсные ксеноновые газоразрядные лампы-вспышки, через которые разряжаются батареи высоковольтных конденсаторов. Лампа-вспышка имеет форму спиральной трубки, обвивающейся вокруг рубинового стержня. Под действием мощного импульса света в рубиновом стержне создаётся инверсная заселённость и благодаря наличию зеркал возбуждается лазерная генерация, длительность которой чуть меньше длительности вспышки накачивающей лампы. Специально для «Сжатия» был выращен искусственный кристалл массой около 30 кг – «лазерная пушка» в этом смысле влетала «в копеечку». Новая установка требовала и большого количества энергии. Для ее питания использовались мощные генераторы, приводимые в действие автономной вспомогательной силовой установкой (ВСУ).

В качестве базы для потяжелевшего комплекса было использовано шасси новейшего по тем временам самоходного орудия 2С19 «Мста-С» (изделие 316). Для размещения большого количества силового и электронно-оптического оборудования рубка «Мсты» была существенно увеличена по длине. В ее кормовой части разместилась ВСУ. Спереди, вместо ствола был размещен оптический блок, включающий 15 объективов. Система точных линз и зеркал в походных условиях закрывалась защитными броневыми крышками. Этот блок имел возможность наведения по вертикали. В средней части рубки размещались рабочие места операторов. Для самообороны на крыше была установлена зенитная пулеметная установка с 12,7-мм пулеметом НСВТ.

Корпус машины был собран на «Уралтрансмаше» в декабре 1990 года. В 1991 году комплекс, получивший войсковой индекс 1К17 вышел на испытания и на следующий, 1992 год был принят на вооружение. Как и прежде, работа по созданию комплекса «Сжатие» была высоко оценена Правительством страны: группа сотрудников «Астрофизики» и соисполнителей была удостоена Государственной премии. В области лазеров мы тогда опережали весь мир, как минимум, на 10 лет.

Однако на этом «звезда» Николая Дмитриевича Устинова закатилась. Развал СССР и падение КПСС низвергло прежние авторитеты. В условиях рухнувшей экономики подверглись серьезному пересмотру многие оборонные программы. Не миновала участь сия и «Сжатие» – запредельная стоимость комплекса, несмотря на передовые, прорывные технологии и хороший результат заставила руководство Министерства Обороны усомниться в его эффективности. Суперсекретная «лазерная пушка» осталась невостребована. Единственный экземпляр долгое время прятался за высокими заборами, пока неожиданно для всех в 2010 году не оказался воистину каким-то чудесным образом в экспозиции «Военно-технического музея», что расположен в подмосковном селе Ивановское. Надо отдать должное и поблагодарить людей, сумевших вытащить этот ценнейший экспонат из под грифа совершенной секретности и сделавших эту уникальную машину достоянием общественности – наглядным примером передовой советской науки и инженерной мысли, свидетелем наших забытых побед.

- 3720 просмотров

"Гиперболоид" Страны Советов

В 1964-м советские физики А. Прохоров и Н. Басов и американец Ч. Таунс получили Нобелевскую премию за создание лазера. А уже через 15 лет этот прибор с уникальными свойствами оказался востребован в армиях США, НАТО и в СССР.

О том, как 30 лет назад проходили первые натурные работы комплексов лазерного оружия, рассказывают доктора технических наук Александр Борисович ИГНАТЬЕВ, заместитель генерального конструктора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», лауреат премии Правительства Российской Федерации, и Юлий Андреевич КОНЯЕВ, главный научный сотрудник ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», лауреат Ленинской премии и Правительства Российской Федерации.

– Чем лазеры привлекли оружейников?

А. Игнатьев: – Прежде всего это внезапность и мгновенность (со скоростью света – почти 300 тысяч км в секунду! – в вакууме) нанесения удара по противнику. Причём удара высокой точности и без ущерба окружающей среде. «Выстрел» из лазера дешевле пуска ракет соответствующего класса: «земля–воздух», «воздух–земля» или «воздух–воздух». И к тому же можно выполнить боевую задачу, не только физически разрушив элементы цели, но и функционально подавив её оптико-электронные средства – скажем так, ослепив их.

– Но создание лазерных комплексов требовало прорывных работ в науке, конструировании, инженерии и производстве.

А. Игнатьев: – Разумеется. Требовалось, во-первых, создать сам достаточно мощный лазер. Во-вторых, разработать средства для формирования мощного излучения в узконаправленный пучок. Причём так, чтобы луч сохранял высокую плотность энергии и на большом удалении от комплекса лазерного оружия (КЛО). Далее нужны были высокоточные оптические информационно-прицельные средства (ИПС), чтобы получать всю необходимую информацию о цели. От самих же ИПС требовалась устойчивость к оптическим помехам, возникающим при воздействии на объект мощного излучения. Лазерный комплекс нуждался также в высокоточных средствах наведения луча на заданный элемент конструкции цели и его удержания на нём в процессе воздействия. Понятно, что ИПС и система наведения с максимально возможной точностью должны были быть сопряжены как между собой, так и с лазерным лучом. И это далеко не все проблемы, над которыми тогда пришлось ломать головы разработчикам.

Такой интеллектуально-производственный потенциал имелся далеко не у всех стран. Поэтому наибольшее развитие лазерные комплексы получили в США и в нашей стране, где были созданы и испытаны КЛО наземного, морского и авиационного базирования.

В СССР такие системы были созданы коллективами ЦКБ «Алмаз» (ныне ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей») в широкой кооперации с различными организациями и предприятиями ВПК в конце 1970-х – первой половине 1980-х годов. Это были наземные комплексы Х2-М и Б-1, а также авиационный комплекс «Ладога».

Во второй половине 1970-х годов началось оборудование испытательных объектов на полигоне, разработка, изготовление и последовательная поставка большого объёма сложнейшей аппаратуры на полигон. Уже к 1980 году аппаратура комплекса была развёрнута, проведены автономные испытания средств формирования и наведения излучения. С некоторой задержкой велись установка аппаратуры лазера и совершенствование его характеристик. Не надо забывать, что тогда всё делалось впервые, а прокладывать путь в неведомое - дело тяжёлое и непростое, быстро не получается. Однако к середине 1982 года создаваемый на полигоне полномасштабный лазер удалось вывести на требуемые характеристики. Начались комплексные испытания КЛО – сначала по измерительным матрицам.

В середине сентября 1982 года технический руководитель испытаний Ю.А. Коняев доложил главному конструктору Л.Н. Захарьеву о готовности комплекса к проведению полного цикла работ по аэродинамической мишени в полёте. В последние дни работали фактически круглосуточно.

Ю. Коняев: – В ночь с 21 на 22 сентября 1982 года мы провели полный цикл подготовительных работ. В 5 часов утра боевой расчёт в полном составе занял свои места. Вся необходимая аппаратура регистрации готова к работе. Погода на полигоне – дама капризная. Но это утро выдалось идеально сухим и безветренным. Поэтому было решено проводить полный цикл работ.

Пуски по наземной матрице проходят идеально. Даётся команда поднимать мишень в воздух. И вот операторы уже произвели её захват прицелами и сопровождение. Первый круг мишень проходит хорошо, то есть под полным контролем расчёта КЛО. Но технический руководитель решает проводить «выстрел» на втором заходе. Ворчащих советчиков просят помолчать: нервы не железные, и они на пределе у всех.

Второй заход. Звучат команды: «Готовность!» – «Внимание!» – «Пуск!» После короткого шипения газа, поступившего в камеру лазера, звучит разряд – и почти тут же все наблюдают вспышку на крыле мишени – горит! Отламывается! Через короткое время уже и на мониторах видим, как падает мишень.

Несколько секунд длится оглушительное молчание. И вот тишину взрывают крики, нет – вопль, как на стадионе после гола в ворота соперника: «Ура-а-а!!!» Все как бы выплёскивают свою радость, накопленную за годы трудов и ожидания этого дня: что-то торопливо объясняют друг другу, обнимаются… Тем временем к месту падения мишени отъезжает машина с группой регистраторов. В испытаниях очень важно всё тщательно измерить и запротоколировать, ведь завтра предстоит продолжить работу. И надо точно знать, куда и как двигаться дальше.

Потом в Москву ушла телеграмма о том, что 22 сентября впервые в СССР поражена лазерным излучением аэродинамическая мишень в полёте. Эту весть с нетерпением ждали руководители соответствующих ведомств и генеральный конструктор ЦКБ «Алмаз». Но 22 сентября 1982 года стало праздником и для большой кооперации организаций-разработчиков, изготовителей и испытателей аппаратуры, представителей заказчика и специалистов с объектов испытаний. А это десятки тысяч людей – от рабочих разных специальностей до руководителей страны, курирующих оборонную промышленность. Многие годы они отдавали свои знания, силы и время успеху отечественного лазерного комплекса.

А. Игнатьев: – Среди них надо отметить заслуги академика В. Глухих. Это под его руководством большие коллективы сотрудников института разрабатывали и создавали сложнейшую аппаратуру лазера, напряжённо работали и на стендах, и на объекте испытаний.

Весом был вклад члена-корреспондента В. Письменного и его сотрудников. Это они формировали требования, отрабатывали аппаратуру лазера, участвовали в её испытаниях, обеспечивали измерения и вырабатывали рекомендации по её совершенствованию.

Всегда держали руку на пульсе работ по созданию КЛО академики Б.В. Бункин, генеральный конструктор «Алмаза», и Е.П. Велихов. Борис Васильевич часто бывал на полигоне и всегда находил время внимательно ознакомиться с ходом испытаний – среди многих прочих детищ «Алмаза» – лазерных комплексов.

Группа сотрудников «Алмаза» и кооперации удостоилась Ленинской и Государственной премий СССР, многие были награждены орденами и медалями. И самое главное – принято решение начать разработку мобильного лазерного комплекса.

– Но разработчики уже тогда думали о воздушном базировании лазерных комплексов (ВБ ЛК)?

А. Игнатьев: – На практике эти работы начались в конце 1970-х годов. Коллектив во главе с Л.Н. Захарьевым, работавший под научным руководством академика Б.В. Бункина, уже имел солидный опыт испытаний наземного лазерного комплекса. Это и позволило «задирать голову» к небу. Там, на высоте, отсутствуют главные «враги» лазерного излучения – плотные слои атмосферы и облачность.

Но были и серьёзные предостережения оппонентов. При воздушном базировании движется не только цель, но и сам комплекс: значит, будут дополнительные сложности в прицеливании. В летящем самолёте возникают колебания и вибрации, нежелательные для оптической системы. Будет большая разница температур между наземными условиями настройки аппаратуры и условиями работы на высоте. Наконец, можно ли уместить даже в тяжёлом самолёте-носителе сложную и крупногабаритную аппаратуру лазерного комплекса? И обеспечить его безопасную эксплуатацию, не мешая при этом весьма чувствительным системам самого самолёта?

Всей нашей «алмазной» кооперации предстояло дать ответы на многие непростые вопросы. Для этого пришлось выполнить огромный объём работ по созданию и отработке элементов и технологий авиационного лазерного комплекса, многие из которых не имели аналогов не только в отечественной, но и в мировой практике. Так, наш ближайший партнёр – коллектив Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева, возглавляемый главным конструктором А.К. Константиновым, создал фактически новый самолёт. Он и стал летающей лабораторией (ЛЛ) по отработке ВБ ЛК. Впервые в воздух ЛЛ поднялась 19 августа 1981 года. Активные работы по испытаниям ВБ ЛК развернулись на одном из подмосковных аэродромов. Другие партнёры – предприятия Минатома и Минавиапрома – создали с нашим участием сначала стендовый образец инфракрасного лазера, а потом и образец для размещения на борту самолёта.

Наше предприятие взяло на себя не только головные, но и «отраслевые» функции, выполняя работы как по средствам формирования и наведения излучения, так и по управлению комплексом в целом.

Ю. Коняев: – В воздухе, на борту самолёта, нам приходилось многократно экспериментально подтверждать (или отвергать) те или иные конструктивно-технологические решения. Десятки полунатурных работ по имитаторам цели были проведены, прежде чем было принято решение о выполнении пуска лазера в полётных условиях, а затем и о полномасштабной работе лазерного комплекса в полёте по реальной цели. Ранним утром 27 апреля 1984 года на подмосковном аэродроме большой коллектив бригады испытателей проводил в полёт летающую лабораторию с лазерным комплексом на борту. И в это же время за тысячу километров от Подмосковья полным ходом шла подготовка к запуску цели-мишени – объекта боевой работы авиационного лазерного комплекса. После взлёта потянулись минуты напряжённого ожидания. Испытателям, имевшим опыт быстротечных натурных экспериментов при испытаниях наземного комплекса, эти минуты казались особенно мучительными и долгими.

Когда самолёт вошёл в район испытаний и взял курс атаки, командир экипажа Е.А. Лахмостов доложил об обнаружении цели и о готовности к выполнению работы. «Добро» было получено – и тут же была произведена работа. Это произошло в 7 часов 18 минут. Доклад командира экипажа подтвердили показания приборов: аппаратура комплекса отработала штатно, надёжно, цель получила необходимые повреждения при воздействии излучения. Так был получен долгожданный результат! Эти успехи стали возможны благодаря вниманию, которое в то время уделяло наше государство «оборонке», и тем средствам, которые оно вкладывало в развитие лазерного направления. Ответом и стал творческий, самоотверженный труд «алмазовских» учёных и специалистов и предприятий кооперации, которые, не считаясь со временем, буквально днём и ночью «учили» боевую технику надёжно и точно работать.

Успехи в развитии этого направления определялись и тем, что к работам по созданию лазерных комплексов привлекались организации, уже зарекомендовавшие себя в других сложных работах. Так, головная организация – ЦКБ «Алмаз» было уже известно своими выдающимися разработками по созданию систем ПВО – С-25, С-75, С-125, С-200 и ведущейся в это время разработкой и испытаниями знаменитой С-300П и других систем. И СКБ, которое было сформировано для разработки лазерных систем, комплектовалось специалистами (начальники отделов, лабораторий, ведущие инженеры), уже имеющими опыт работ по разработке и испытаниям аппаратуры ЗРК, а также выпускниками лучших вузов страны, которым было у кого учиться. Это же нужно сказать и об организациях кооперации.

– И что же «Алмаз» и кооперация имеют сегодня?

А. Игнатьев: – Нам удалось сохранить необходимый научно-технический задел по авиационному лазерному комплексу, созданный в 1980-х. Ещё 28 августа 2009 года это подтвердил комплексный эксперимент, в котором при наведении лазерного луча с борта летающей лаборатории 1А2 на космический аппарат AJISAI с высотой орбиты 1.500 км был зарегистрирован отражённый сигнал. При подготовке эксперимента был выполнен в лётных условиях цикл работ по обнаружению и сопровождению нескольких десятков космических аппаратов (КА) различного назначения. Со 100-процентным результатом были обеспечены обнаружение и угловое сопровождение КА, а также угловое наведение оптической оси средств транспортировки излучения.

– Наша редакция поздравляет коллективы «Алмаза-Антея» и партнёров с юбилеем и желает, чтобы их авиационные лазерные комплексы стали надёжным элементом стратегической обороны России.

Источник: Н. Пальчиков, "Красная Звезда" 13 сентября 2012 г.

- 1643 просмотра

В России возобновятся работы по созданию боевых лазеров

Министерство обороны России заказало оборонно-промышленному комплексу возобновление работ по созданию боевых лазеров, способных поражать самолеты, спутники и баллистические ракеты. Как пишет газета "Известия", разработкой лазеров будут заниматься концерн ПВО "Алмаз-Антей", Таганрогский авиационный научно-технический концерн имени Бериева и компания "Химпромавтоматика". Работы начнутся в 2013 году, - сообщает Lenta.ru

Дополнительные материалы по лазерным системам вооружения:

Лазерные комплексы, источник: ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Лазер "уходит" в небо, источник: ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

"Гиперболоид" Страны Советов, источник: "Красная Звезда"

Лазерное оружие: История и перспективы, источник: "Красная Звезда"

- 1953 просмотра

Лазер "уходит" в небо

Ровно 30 лет назад 22 сентября 1982 года на научно-исследовательском испытательном полигоне ПВО МО СССР впервые излучением лазерного комплекса, созданного ЦКБ «Алмаз» (ныне – ГСКБ «Алмаз-Антей») с кооперацией различных организаций и предприятий ВПК, была сбита аэродинамическая цель в полёте.

Этому предшествовала кропотливая работа его создателей – команды учёных, инженеров, специалистов и испытателей комплексов лазерного оружия (КЛО), возглавляемых главным конструктором, доктором технических наук Л.Н. Захарьевым и под научным руководством Б.В. Бункина.

В конце 1970-х – первой половине 1980-х годов созданы первые наземные комплексы лазерного оружия Х2-М и Б-1, комплекс авиационного базирования «Ладога», а уже к 1980 году на полигоне Сары Шаган развёрнута аппаратура, проведены автономные испытания средств формирования и наведения излучения.

В середине сентября 1982 года технический руководитель испытаний Ю.А. Коняев доложил главному конструктору Л.Н. Захарьеву о готовности комплекса к проведению полного цикла работ по аэродинамической цели в полёте.

После успешного завершения испытаний в Москву была отправлена телеграмма о том, что 22 сентября впервые в СССР поражена лазерным излучением аэродинамическая цель в полете. Эту весть с нетерпением ждали руководители соответствующих ведомств и генеральный конструктор ЦКБ «Алмаз» Б.В. Бункин.

Так 22 сентября стало праздником и для большой кооперации организаций-разработчиков, изготовителей и испытателей аппаратуры, представителей заказчика и специалистов с объектов испытаний. А это десятки тысяч людей – от рабочих разных специальностей до руководителей страны, курирующих оборонную промышленность. Многие годы они отдавали свои знания, силы и время созданию лазерных комплеков.

С праздником Вас, дорогие друзья!

Руководство ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»

Источник: сайт ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» http://www.raspletin.ru/lazer-uhodit-v-nebo

- 2395 просмотров

Лазерное оружие: История и перспективы

«Скифы» нашего времени

Лазер, или оптический квантовый генератор, – аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, то есть усиление света в результате вынужденного излучения. В новейшей истории автором идеи лазерного оружия считается советский писатель Алексей Толстой. В своём фантастическом романе «Гиперболоид инженера Гарина» он в 1926 году написал: «Узкий, как игла, луч, срезающий трубы огромных заводов, режущий, как раскалённый нож, броню линкоров…»

В зависимости от использования тех или иных физических принципов лазера (лучевых, электромагнитных, кинетических, сверхвысокочастотных и других) ЛО можно условно разделить на «прожигающее», «ослепляющее», «электромагнитно-импульсное» и «перегревающее». Возможны также лазеры с проекционным воздействием – когда на облака проецируют картины, способные деморализовать неподготовленного или суеверного противника.

В 1983 году президент США Р. Рейган объявил о реализации программы СОИ – стратегической оборонной инициативы – размещении на околоземной орбите спутников-перехватчиков, способных уничтожать на начальной траектории полёта советские баллистические межконтинентальные ракеты. Программа СОИ дала толчок к активной разработке лазерного оружия в СССР.

Советском Союзе для уничтожения американских спутников-перехватчиков были разработаны и построены несколько экспериментальных образцов лазерных космических пушек. Первую отработку лазерной пушки было решено провести в морских условиях (поэтому позднее появится выражение «Гиперболоид» адмирала флота Горшкова»). Пушку установили на танкер вспомогательного флота «Диксон». Но КПД ЛК морского базирования резко падал из-за скрадывания энергии водяным паром от морской поверхности. Для того чтобы получить требуемую энергию (не менее 50 мегаватт) дизели танкера были усилены тремя реактивными двигателями от Ту-154. По некоторым данным, было проведено несколько успешных испытаний по поражению целей на берегу. Затем произошли перестройка и развал СССР, все работы прекратились из-за отсутствия финансирования. При разделе Черноморского флота «лазерный корабль» «Диксон» достался Украине.

Советском Союзе для уничтожения американских спутников-перехватчиков были разработаны и построены несколько экспериментальных образцов лазерных космических пушек. Первую отработку лазерной пушки было решено провести в морских условиях (поэтому позднее появится выражение «Гиперболоид» адмирала флота Горшкова»). Пушку установили на танкер вспомогательного флота «Диксон». Но КПД ЛК морского базирования резко падал из-за скрадывания энергии водяным паром от морской поверхности. Для того чтобы получить требуемую энергию (не менее 50 мегаватт) дизели танкера были усилены тремя реактивными двигателями от Ту-154. По некоторым данным, было проведено несколько успешных испытаний по поражению целей на берегу. Затем произошли перестройка и развал СССР, все работы прекратились из-за отсутствия финансирования. При разделе Черноморского флота «лазерный корабль» «Диксон» достался Украине.

Как в своё время рассказывал «Красной звезде» один из ведущих разработчиков советской программы военных лазеров профессор Пётр Зарубин, к 1985 году наши учёные точно знали: американцы не могут создать действительно компактного боевого луча. Ибо лазерные установки выходят огромными, сверхдорогими и уязвимыми. При этом энергия самого мощного луча тогда не превышала энергии взрыва малокалиберного пушечного снаряда. Гораздо целесообразнее было делать ракеты и скорострельные пушки со сверхточной наводкой.

По информации из разных источников, в Советском Союзе (в НПО «Салют») также велись работы по созданию космического аппарата, который мог бы нести на себе лазерную пушку и обеспечивать её энергией. В 1987 году планировался запуск такого аппарата под названием «Скиф-Д». Прототип космического истребителя с лазерной пушкой был построен и готов к запуску, на старте стояла ракета «Энергия» с пристыкованным 80-тонным аппаратом «Скиф-Д».

По информации из разных источников, в Советском Союзе (в НПО «Салют») также велись работы по созданию космического аппарата, который мог бы нести на себе лазерную пушку и обеспечивать её энергией. В 1987 году планировался запуск такого аппарата под названием «Скиф-Д». Прототип космического истребителя с лазерной пушкой был построен и готов к запуску, на старте стояла ракета «Энергия» с пристыкованным 80-тонным аппаратом «Скиф-Д».

Но накануне запуска на Байконур приехал Михаил Горбачёв. За три дня до старта «Скифа» в конференц-зале космодрома он заявил: «Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос и покажем в этом пример». В результате «Скиф-Д» был выведен на орбиту лишь для сожжения в плотных слоях атмосферы.

Успешный запуск «Скифа» обеспечивал приоритет СССР в борьбе за ближний космос. «Скиф» же мог летать на орбите довольно долго, поражая своей пушкой аппараты противника. К тому же от его пушки не требовалась особая дальнобойность: для уничтожения орбитальных спутников достаточно было 20–30 км эффективного воздействия луча. Положительные качества комплекса могли надёжно обеспечить воздушно-космическую и противоракетную оборону нашей страны.

По мнению экспертов, оставшаяся научно-техническая база является серьёзной основой для современных разработчиков.

Следующей разработкой КБ «Салют» должен был стать аппарат «Скиф-Стилет». В нём собирались установить разработанный в НПО «Астрофизика» бортовой специальный комплекс (БСК) 1К11 «Стилет». Он представлял собой модификацию «десятиствольной» наземной установки инфракрасных лазеров. Наземный «Стилет» предназначался для вывода из строя прицелов и датчиков оптических устройств. В условиях космического вакуума радиус действия лучей можно было значительно увеличить. «Космический стилет» в принципе успешно можно было применять как противоспутниковое средство. Как известно, вывод из строя оптических датчиков космического аппарата равносилен его гибели. Что стало с этим проектом - неизвестно.

Однако журналисты помнят, как в своё время начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал армии Николай Макаров заявил на брифинге, что в России, «как и во всём мире, ведутся работы по боевому лазеру».

А что за океаном?

Эксперименты по боевому применению лазеров ведутся американцами с 1970-х годов. Ранние прототипы были основаны на тяжёлых лазерах с химической накачкой на растворах красителей, которые выделяли опасные газы. В последние годы основные работы велись по совершенствованию твердотельных лазеров, которые основаны на использовании компактных генераторов оптического излучения, близких по конструкции к светоизлучающим диодам.

Группа Team ABL в основном создала боевой лазер ABL. Он способен с помощью инфракрасных искателей одновременно отслеживать передвижение множества целей в соответствии с их приоритетами, автоматически предсказывать и предотвращать возможные конфликты в своей работе, поддерживать связь с различными военными системами. Носителем ABL предусмотрена модификация самолёта Boeing 747-400 Freighter.

Группа Team ABL в основном создала боевой лазер ABL. Он способен с помощью инфракрасных искателей одновременно отслеживать передвижение множества целей в соответствии с их приоритетами, автоматически предсказывать и предотвращать возможные конфликты в своей работе, поддерживать связь с различными военными системами. Носителем ABL предусмотрена модификация самолёта Boeing 747-400 Freighter.

Первое испытание боевого лазера ABL по уничтожению реальной стратегической ракеты было проведено ещё в конце 2003 года. Бортовой комплекс автономно выполнил функции поиска и ликвидации цели. В последних тестах лазер показал мощность, составившую 110 процентов от требуемой для уничтожения ракеты. Фокусировало разрушающий луч устройство диаметром 1,5 м.

Твердотельный лазер (ТТЛ) рассматривается специалистами США в качестве одного из перспективных типов генераторов для систем лазерного оружия самолётного базирования. Они предназначаются для поражения МБР, БРПЛ, оперативно-тактических, крылатых ракет и самолётов, подавления оптоэлектронных средств ПВО, а также для защиты самолётов – носителей ЯО от управляемых ракет с любыми системами наведения.

Высокоэнергетические лазеры до сих пор предназначались и для систем противоракетной обороны или поражения наземных целей. Однако успешная серия испытаний лазера с высокоэнергетической накачкой в апреле 2011 года, когда он уничтожил судно-мишень, продемонстрировала их более широкие возможности.

Свои исследования ведут и в других государствах НАТО. Так, французская кораблестроительная компания DCNS разрабатывает программу Advansea, в ходе которой планируется создать к 2025 году полностью электрифицированный боевой надводный корабль с лазерным и электромагнитным вооружением.

Существуют также нелетальные виды лазерного оружия. Так, калифорнийская фирма HSV Technologies создала новый вид несмертельного оружия на базе ультрафиолетового лазерного генератора. Действуя на расстоянии, он вызывает спазмы мышц у людей и животных. Лазерные лучи выполняют функцию проводов, через которые передаётся электрический ток.

Фирма Motorola завершила испытание устройства CIDDS, позволяющего солдатам отличать в боевых условиях своих от чужих в диапазоне 1 км. Одна часть CIDDS крепится на шлеме, вторая – на винтовке. Когда лазерный луч, генерируемый вторым блоком, контактирует с модулем CIDDS на шлеме другого солдата, этот модуль посылает шифрованный радиосигнал о том, что обнаружен объект. Процесс опознания (свой–чужой) занимает около секунды.

Эта же фирма создаёт систему управления наземно-воздушным боем TAIS, размещаемую на двух БТР. Оператор системы получает трёхмерный масштабируемый образ пространства в режиме, близком к реальному. TAIS также позволяет просматривать видеоданные, получаемые от беспилотных самолётов, а Lockheed Martin разработала для военного спецназа систему LLLTV, которая способна подсвечивать цели в тёмное время суток невидимым глазу лазерным лучом.

Источник: "Красная Звезда" 13 сентября 2012 г.

- 4539 просмотров

Лазерные комплексы

Если спросить любого человека о том, как он представляет себе самое совершенное оружие будущего, вполне вероятным ответом будет «лазерное оружие». И тому есть немало оснований.

Комплексы лазерного оружия (КЛО) на основе мощных лазеров обладают целым рядом потенциальных достоинств:

- возможность неожиданной для противника атаки и практическая мгновенность доставки поражающего фактора на цель;

- относительная дешевизна «выстрела» – расходуемых компонент для обеспечения цикла передачи энергии;

- возможность выполнения боевой задачи не только за счет физического разрушения элементов цели, но и за счет функционального подавления ее оптико-электронных средств (ОЭС);

- отсутствие необходимости накопления арсеналов «боеприпасов» в мирное время;

- высокая точность доставки поражающего фактора строго на цель и практическое отсутствие ущерба окружающей среде.

Авиационные лазерные комплексы (АЛК), дополнительно обладают рядом важных, присущих только им, достоинств:

- всепогодность – стрельба АЛК в верхнюю полусферу как на пригоризонтных, так и на призенитных трассах не зависит от влияния нижних слоев атмосферы и погодных условий (облачности, тумана);

- возможность работы в спектральных диапазонах, практически не пропускаемых нижними слоями атмосферы – АЛК способен эффективно использовать мощные лазеры, излучающие в диапазонах длин волн, сильно поглощающихся в атмосфере;

- высокая мобильность и маневренность – АЛК способен по команде оперативно переместиться в требуемую зону воздушного пространства и в заданное время провести атаку цели, заняв наиболее выгодное положение;

- возможность длительного нахождения вблизи заданной зоны противника – АЛК способен значительное время барражировать вблизи района нахождения предполагаемых целей, при этом не находясь в статичной, более уязвимой для превентивной атаки, позиции;

- универсальность ключевых технологий АЛК – технологии, создающиеся при отработке лазерных комплексов на самолете, ввиду совокупности предъявляемых к аппаратуре повышенных требований, могут служить базой при создании лазерных комплексов других видов базирования.

- возможность независимой от погодных условий, практически мгновенной транспортировки в пределах верхней полусферы поражающего фактора на большие расстояния, включая ближний космос.

История создания лазерного оружия, от КБ-1 до ГСКБ «Алмаз-Антей»

В июне 1965 года состоялась встреча академиков A.M. Прохорова, М.Д. Миллионщикова и А.А. Расплетина, которая послужила началом развёртывания на предприятии работ по лазерной проблематике. Под научным руководством Б.В. Бункина в составе возглавляемого им в то время ОКБ был создан сравнительно небольшой коллектив работников, который возглавили опытные разработчики зенитной ракетной техники. В состав коллектива в течение нескольких лет была введена группа молодых специалистов из лучших вузов Москвы. А в августе 1973 года, в связи с интенсификацией работ по созданию лазерных систем, на базе этого коллектива и большой группы опытных специалистов из ряда подразделений предприятия было создано специальное конструкторское бюро по разработке лазерных комплексов.На стадии становления работ была создана обширная кооперация институтов и заводов во главе с «Алмазом». Результаты этих работ стимулировали развитие многих направлений отечественной науки и техники.В 1970-х и 1980-х годах в «Алмазе» и на предприятиях кооперации широким фронтом развернули научно-исследовательские работы. Создали специальные стенды по исследованию основных устройств лазерных комплексов, были тщательно отработаны уникальные устройства для генерации, формирования и наведения мощного излучения на удаленные цели. В результате выполненных исследований под научным руководством академиков A.M. Прохорова, Б.В. Бункина и Е.П. Велихова коллективами, которые возглавлялись профессором Л.Н. Захарьевым, академиком В.А. Глухих и членом-корреспондентом В.Д. Письменным, с участием ряда НИИ и КБ впервые в СССР были созданы и успешно испытаны в натурных условиях образцы наземных лазерных комплексов для теплового поражения воздушных целей в полёте.Впоследствии совместно с ТАНТК имени Г.М. Бериева и рядом НИИ и КБ был создан авиационный лазерный комплекс на самолете А-60 (летающей лаборатории 1А1).

Самолет А-60 с лазерной установкой на борту

В ходе стендовых и полигонных испытаний были разработаны оригинальные измерительные устройства, сформулированы методы совершенствования характеристик основных устройств лазерных комплексов. И, самое главное, созданы научно-технические школы и коллективы в «Алмазе» и на предприятиях кооперации.За крупные достижения в этой области в 1980-е годы большая группа работников «Алмаза» удостоена высоких почётных званий и правительственных наград.Успехи коллектива в области разработки лазерных комплексов определялись в значительной мере тем вниманием, которое уделяло этим работам руководство страны, ведущие учёные и руководители отрасли и предприятий, в том числе предприятий, которые, как и «Алмаз», имели большой опыт разработки сложнейших систем вооружения. Это позволяло привлекать опытных специалистов и использовать уже отработанные технологии, которыми располагал «Алмаз» и предприятия его кооперации.Увы, распад СССР и последовавший вслед за этим резкий спад отечественной экономики крайне негативно сказался на темпах разработки КЛО. Ввиду общего резкого сокращения ассигнований на оборонные программы, финансирование работ по созданию лазерных комплексов, с конца 1990-х годов снизилось до уровня, не позволявшего продолжать серьёзные разработки. Тем не менее, коллектив разработчиков, хотя и значительно сократился, но продолжал работать, пользуясь, значительной финансовой поддержкой НПО «Алмаз» из внебюджетных источников.Тем не менее, даже в этих сложных условиях, используя колоссальный научный задел и развернутую экспериментальную базу, учёные продолжали научно-исследовательские работы и добились существенного успеха в совершенствовании характеристик основных устройств лазерных комплексов, за что большая группа специалистов была удостоена в 1998 году премии Правительства РФ.Кооперация в эти годы, предпринимая активные попытки сохранить задел в области оружейных лазерных технологий, искала и находила не связанные с Министерством обороны заказы на создание лазерных комплексов. Например, по заказу Газпрома России кооперацией предприятий ГНЦ ТРИНИТИ, НИИЭФА им. Д.В. Ефремова и ОАО НПО «Алмаз» был создан лазерный комплекс, предназначенный для использования при тушении пожаров на газовых месторождениях. Этот комплекс, размещённый на транспортных средствах, лазерным лучом пережигает газовыводящую трубу и опоры вышки, что даёт возможность буксирования конструкций от места пожара и применения средств пожаротушения. Эта техника является единственным в России комплексом с мощным лазером, созданным в 1990-х годах. Его создание отмечено Премией Правительства РФ за 2002 год.Благодаря этим и другим заказам, кооперация предприятий в области лазерных технологий смогла сохраниться и подтвердить свою жизнеспособность в тяжёлых условиях 1990-х годов.

Состав комплекса лазерного оружия:

- мощный лазер;

- система транспортировки и формирования мощного излучения;

- информационно-прицельная система;

- система наведения и удержания мощного излучения на цели;

- система автоматического управления.

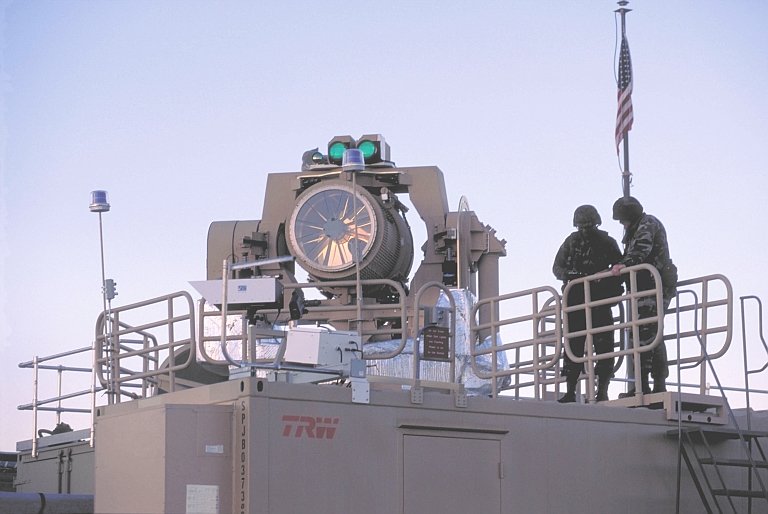

Комплекс лазерного оружия (КЛО) на колесном шасси

Выходные элементы системы транспортировки и формирования мощного излучения, приемные элементы информационно-прицельной системы, исполнительные элементы системы наведения и удержания мощного излучения на цели объединяются в единое оптико-механическое устройство (ОМУ).

Работа типового КЛО осуществляется следующим образом. По информации предварительного целеуказания ОМУ разворачивается в направлении на заданную цель. Информационно-прицельная система обнаруживает цель. Информация передается на исполнительные элементы системы наведения, которые реализуют автоматическое сопровождение цели и совмещение оптической оси системы с направлением на цель.В заданное время мощный лазер начинает генерацию излучения. Через систему зеркал излучение попадает в выходной телескоп с крупногабаритным рефлектором, который формирует его в узконаправленный пучок в направлении оптической оси системы. Система наведения обеспечивает стабилизацию пучка на цели в течении всего периода энергопередачи. Система наведения КЛО достаточно быстро изменяет ориентацию мощного луча в пространстве, поэтому любой защитный маневр цели не является препятствием для ее поражения.

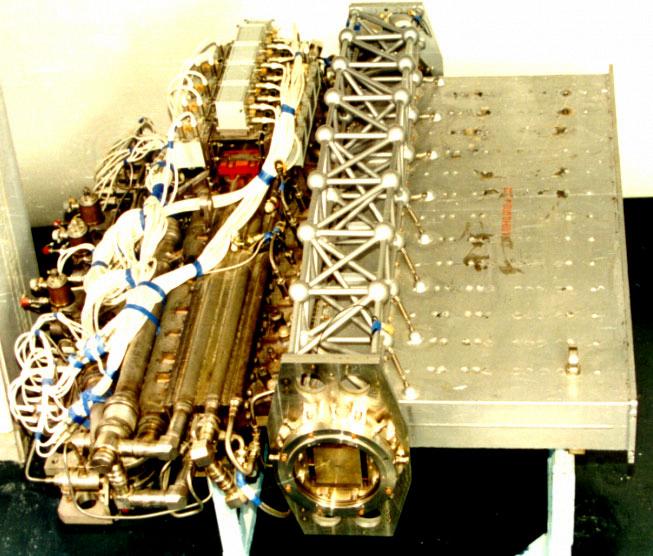

Телескоп лазерной установки

Современное состояние и перспективы

В конце 1980-х годов специалисты пришли к выводу о значительном снижении эффективности действий противника при подавлении оптико-электронных средств (ОЭС) разведки лазерным излучением, которое благодаря своему главному свойству – мгновенности транспортировки энергии позволяло решать задачи, которые в принципе невозможно было решить другими способами из-за ограничения баланса времени. Было признано, что предпочтительным видом базирования лазерных комплексов является их размещение на самолёте-носителе. Благодаря своим фокусирующим свойствам ОЭС многократно (на несколько порядков величины) увеличивают плотность мощности и плотность энергии лазерного излучения на своих приёмных элементах и внутренних оптических фильтрах. При прочих равных условиях предельная дальность подавления (функционального поражения) ОЭС излучением лазерного комплекса может быть в сотни и тысячи раз больше в сравнении с предельной дальностью теплового поражения.Исследования, выполненные НПО «Алмаз» и предприятиями промышленности, показали перспективность разработок авиационного лазерного направления и достаточность научно-технического задела для решения в заданные сроки с малой долей научно-технического риска задач подавления (функционального поражения) ОЭС. Ещё в начале 1990-х гг. были все возможности для создания такого авиационного лазерного комплекса.В последние годы, благодаря финансированию работ по Государственному оборонному заказу, а также весомой поддержке коллектива лазерщиков руководством ГСКБ «Алмаз - Антей», работы по созданию авиационного лазерного комплекса получили дальнейшее развитие. Возобновлены полномасштабные натурные работы. Впервые в отечественной практике 28 августа 2009 г. осуществлен комплексный эксперимент, в котором при наведении лазерного луча с борта летающей лаборатории на космический аппарат с высотой полета 1500 км был зарегистрирован отраженный сигнал.Для подготовки этого эксперимента был выполнен в летных условиях цикл работ по обнаружению и сопровождению нескольких десятков космических аппаратов различного назначения. При проведении указанных работ со стопроцентным результатом было обеспечено обнаружение и угловое сопровождение космических аппаратов. В это же время лазерная тематика активно разрабатывается и в США. Специалисты ГСКБ «Алмаз-Антей» внимательно следят за ходом разработки АЛК в США, результатами его испытаний, анализируя потенциальные возможности этого комплекса. Естественным шагом в этом случае является сравнение АЛК России и США, которое показывает, что эти комплексы не являются техническими аналогами, предназначены для решения принципиально разных военно-технических задач, имеют разные тактико-технические характеристики, значительно отличаются по стоимости, имеют разные уровни научно-технического риска при создании.

Отечественный АЛК будет максимально использовать достоинства лазерного оружия в интересах решения важных задач воздушно-космической обороны России. Есть уверенность в том, что создавая этот инновационный комплекс, ГСКБ «Алмаз-Антей» и кооперация предприятий сохранят позицию лидера в разработке лазерных комплексов.

Источник: сайт ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" им. академика А.А. Расплетина http://www.raspletin.ru/lazernye-kompleksy

- 3344 просмотра

Лазеры против ракет с лазерным и тепловым наведением

Канадская фирма Cassidian, являющаяся основным поставщиком лазерных систем защиты вертолетов и самолетов (AN/AAR-60 MILDS) от ракет, наводящихся по тепловому следу, разработала аналогичную систему для защиты кораблей, наземных транспортных средств и летательных аппаратов от ракет с лазерным наведением.

Лазерная защитная система LDS (Laser Defense System) использует компьютеризированную систему для обнаружения атакуемой и подсвечиваемой лазером цели, рассчитывает местоположение облучающего лазера, а затем другим лазером ослепляет источник облучения, делая невозможным дальнейшее облучение цели. Без точного нацеливания ракета с лазерным наведением, как правило, не попадает в цель.

Прежняя версия системы защиты AN/AAR-60 MILDS (Missile Launch Detection System) обеспечивала подобную защиту от переносных зенитных ракетных комплексов (например, «Игла» или «Stinger»). После обнаружения угрозы MILDS запускает отдельную систему, которая использует лазерные лучи с целью запутать тепловой датчик головки самонаведения ракеты. Таким образом, головка самонаведения ракеты наводится на тепловое пятно вне цели (не на двигатель или фюзеляж летательного аппарата).

Обычная система лазерный системы защиты имеет две составляющие. Во-первых, это 4-6 ультрафиолетовых датчиков (весом по 3-4 кг каждый), установленных на различных частях вертолета для обнаружения приближающихся ракет. Эти датчики подключены к компьютеру весом 3-5 кг, программное обеспечение которого определяет, является ли наблюдаемый объект ракетой, и куда он направлен. Компьютер подключен к системе контрмер, включающую лазер, который способен запутать тепловые ГСН ракеты (которая главным образом наводится на тепло авиационных двигателей). Контейнер с контрмерами весит 14-17 кг, в зависимости от типа или модели.

На протяжении почти десяти последних лет не утихает дискуссия по поводу того, что более эффективно для защиты вертолетов — тепловые ловушки или лазерные системы, способные сбить с толку ГСН ПЗРК. Лазерные системы изначально стоили примерно на 40% дороже, чем системы, основанные на тепловых ловушках (около 2 млн. долларов каждая). Однако разница в цене стремительно сокращается.

Системы с тепловыми ловушками используют проверенные технологии, а лазерные системы постепенно набирают опыт в боевых условиях. В последнее время наблюдается заметное повышение интереса к лазерным системам. Это связано с тем, что ракете труднее преодолеть лазерную систему защиты, и пока система LDS получает электропитание, у летательного аппарата есть постоянная защита. Количество же тепловых ловушек на летательном аппарате ограничено.

Источник: Армейский вестник, 18 января 2013 года, 10:05

- 2824 просмотра

Пентагон испытает лазеры для военных самолетов в 2014 году

В 2014 году могут начаться наземные огневые испытания лазерного оружия, достаточно компактного для того, чтобы разместить его на борту истребителя. Эти испытания направлены на поражение целей, которые могут угрожать самолетам ВВС США.

Согласно информации DARPA (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - агентство передовых оборонных исследовательских проектов США), 150-киловаттные лазеры могут составить новый класс лазерного оружия, в 10 раз более компактного и легкого, чем существующие лазеры, но столь же мощного. 17 января 2013 года Пентагон выпустил специальное уведомление для General Atomics-Aeronautical Systems Incorporated относительно создания такого лазерного оружия, которое могло бы пройти испытания в ВВС и ВМФ США к 2014 году.

Такие лазеры составляют часть системы HELLADS (High Energy Liquid Laser Area Defense System - защитная зональная система на основе жидкостного лазера высокой энергии). Эти лазеры могут быть направлены на уничтожение ракет поверхность-поверхность, поверхность-воздух или другого оружия, угрожающего самолету в ходе наземных полевых испытаний, запланированных на 2014 год. Но эти лазеры могут также применяться как оружие нападения против некоторых наземных целей.

Прошлые военные испытания проводились для более высокогабаритного лазерного оружия, такого как лазерная пушка мегаваттного класса, размещенная на борту модифицированного Boeing 747 в ходе остановленной в настоящее время программы ALTB (Airborne Laser Test Bed - воздушный лазерный испытательный стенд). Более компактный 150-киловаттный лазер можно установить в качестве вооружения на более компактный военный самолет или даже БПЛА.

Интерес ВМФ США к 150-киловаттному лазерному оружию заключается в проведении его испытаний против надводный кораблей до конца 2014 года. Прошлые испытания ВМФ уже показали, что лазеры могут поражать БПЛА и небольшие суда.

Но прошлые испытания воздушного лазерного испытательного стенда ALTB, первоначально направленного на уничтожение баллистических ракет, выявили ряд проблем, с которыми сталкивается лазерное оружие. Аэрозоли, частицы пыли и погодные условия могут расфокусировать лазеры и ограничивать эффективность их применения на дальних расстояниях.

Военное руководство США, ученые и эксперты по вооружениям также не считают, что лазеры воздушного базирования необходимы для получения радикальных преимуществ на поле боя. Серия военных игр, проведенных в ходе семинара NeXTech в Военном колледже армии США (U.S. Army War College) в августе 2012 года, показала, что во всех четырех разработанных сценариях лазерное оружие не рассматривалось в качестве решающего (роботы и БПЛА вызвали гораздо больше энтузиазма).

Автор: Джереми Хсу (Jeremy Hsu)

Уведомление о намерении заключить бесконкурентный контракт на лазер защитной зональной системы на основе жидкостного лазера высокой энергии (HELLADS)

Номер документа: DARPA-SN-13-14

Агентство: прочие оборонные агентства

Офис: Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA)

Расположение: офис контроля и регулирования исполнения контрактов

Тип уведомления:

специальное уведомление

Размещено: 17.01.2013, 09:19

Уведомление о намерении заключить бесконкурентный контракт

на поставку

лазера защитной зональной системы на основе жидкостного лазера высокой энергии (HELLADS)

с корпорацией

General Atomics – Aeronautical Systems Incorporated

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), Офис контроля и регулирования исполнения контрактов (CMO), от имени Офиса стратегических технологий (STO) намереваются заключить бесконкурентный контракт (модификация) на срок приблизительно 24 месяца с корпорацией General Atomics-Aeronautical Systems Incorporated (GA-ASI), Сан-Диего, Калифорния, на поставку второго лазера HELLADS (приблизительно 12 месяцев) вместе со связанной с этим поддержкой операций и технического обслуживания (приблизительно 12 месяцев). GA-ASI в настоящее время разрабатывает и производит единственный 150-киловаттный лазер HELLADS по контракту номер HR0011-11-C-0105 – бесконкурентный контракт, о заключении которого объявлено в специальном уведомлении номер DARPA-SN-10-08. Первый лазер HELLADS будет интегрирован с существующим наземный оборудованием ВВС для управления лучом для полевых испытаний в течение 2014 года. Параллельно, DARPA и Офис морских исследований (ONR) согласились сотрудничать для демонстрации применения 150-киловаттной лазерной системы вооружения против надводного корабля, соответствующего тактическим целям, до конца 2014 года. Существующий 150-киловаттный лазер HELLADS передан для полевой демонстрации DARPA/ВВС и не может быть предоставлен для поддержания расписания демонстрационных испытаний ВМФ. Поэтому DARPA желает построить второй лазер HELLADS, идентичный первому, для обеспечения демонстрационных испытаний ВМФ. Предлагаемый контракт действует в отношении поставок или услуг, для которых правительство США намеревается вести дела и переговоры лишь с единственным исполнителем по условиям FAR 6.302-1 "Только один ответственный исполнитель без прочих поставок или услуг должен удовлетворить требования агентства". Будучи единственным разработчиком лазерной системы HELLADS, основанной на собственной концепции незатухающей гармонической волны в твердом теле, корпорация GA-ASI обладает уникальными знаниями, возможностями и владеет правом интеллектуальной собственности/данными, необходимыми для производства второго лазера HELLADS. Один и тот же коллектив исполнителей, ресурсы и доступ к внутренним лабораториям корпорации будут гарантировать, что второй лазер HELLADS будет создан с теми же рабочими характеристиками, что и первый лазер HELLADS, который в настоящее время разрабатывается/изготавливается. Данное уведомление о намерении НЕ является запросом о конкурентных предложениях, и в настоящее время таковые рассматриваться не будут. Однако, заинтересованные стороны могут заявить о своем интересе и возможностях для отклика на данное требование. Отклики/предложения, полученные в течение сорока пяти (45) дней с момента опубликования данного уведомления, будут рассмотрены правительством. Полученная информация будет рассматриваться с единственной целью установить, проводить ли конкурентную закупку. Решение Правительства не проводить конкурса в отношении этого предложения на полной и открытой основе является выбором Правительства. Заинтересованные стороны могут заявить и своих интересах и возможностях выполнить данное предложение, подав документы не позднее 4 марта 2013 года по электронной почте DARPA-SN-13-14(at)darpa.mil. Все вопросы также следует направлять по этому адресу.

Адрес подрядной организации:

675 Норд Рэндольф Стрит

Арлингтон, Вирджиния 22203-2114

США

Контакт:

Майкл Блэкстоун

DARPA-SN-13-14(at)darpa.mil

, 17.01.2013

Перевод: М.М. Чайковский

- 2887 просмотров

Пентагон намерен в ближайшее время оснастить корабли ВМС США боевыми лазерами; один из них отправится в Персидский залив

ВМС США пообещали оснастить корабли лазерами в ближайшее время

ВМС США пообещали оснастить корабли лазерами в ближайшее время

Военно-морские силы США намерены в ближайшее время впервые разместить на своих кораблях лазерное оружие, сообщил официальный представитель ведомства вице-адмирал Мэтью Клундер в понедельник.

Как ожидается, опытный образец такого оружия, способного поражать, в частности, беспилотные летательные аппараты, будет размещен на переоборудованном в плавбазу ВМС корабле «Понс», который находится в районе Персидского залива.

Предполагаемые сроки реализации данного плана – 2014 финансовый год, начинающийся 1 октября нынешнего календарного года. Ориентировочная стоимость образца составит чуть больше 30 млн долларов.

Впрочем, в ВМС США уверены, что затраты в конечном итоге обернутся экономией, поскольку стоимость одного лазерного выстрела не будет превышать одного доллара.

«Сравните это с сотнями тысяч долларов, в которые обходится запуск ракеты, и вы поймете достоинства данного проекта», – отметил Клундер.

ВМС США отправят боевой лазер в Персидский залив

ВМС США намерены смонтировать экспериментальную лазерную установку на десантный транспорт-док «Понсе» типа «Остин», сообщает The Wall Street Journal. Этот корабль входит в состав Пятого флота ВМС США, зоной ответственности которого является западная часть Индийского океана и Персидского залива. Лазерная пушка, стоимость которой составляет 40 миллионов долларов, будет использоваться для поражения иранских легких катеров и беспилотных летательных аппаратов. По данным военных, оружие сможет эффективно работать в климатических условиях в районе Персидского залива.

Как сообщает Jane's, лазерное оружие будет установлено на борт «Понсе» в начале 2014 года. Ранее пушка была установлена на эсминец «Дьюи» типа «Арли Берк». В августе и сентябре 2012 года оружие приняло участие в испытаниях, в ходе которых сумело поразить три беспилотных летательных аппарата. Позднее лазерная пушка также произвела несколько выстрелов по катерам-мишеням. В общей сложности оружие поразило 12 целей из 12. По оценке военных, стоимость одного выстрела пушки составила один доллар.

Разработка лазерной пушки для ВМС, получившей обозначение LaWS, ведется в США с 2007 года. В оружии используется твердотельный лазер. Оно не способно поражать цели на больших дистанциях, но пригодно для поражения малых летательных аппаратов на малых и средних дистанциях. Кроме того, LaWS может быть использована для ослепления оптических систем наблюдения беспилотников и кораблей. В настоящее время на лазерной установке проводятся работы по ее подготовке к длительной службе в морских условиях.

В настоящее время в США ведется разработка нескольких проектов боевых лазеров, которые могут быть использованы для поражения наземных, морских и воздушных целей, для взрывных устройств и их последующего уничтожения, ослепления оптических систем наблюдения военной техники. В частности, реализацией таких проектов занимается американский концерн Boeing, а также компании Lockheed Martin и Northrop Grumman.

США запланировали масштабные морские учения в Персидском заливе

Новые крупные международные учения по разминированию и защите морской инфраструктуры, участие в которых примут более 30 стран, готовят в зоне Персидского залива США на фоне сохраняющейся напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

Как сообщила в понедельник пресс-служба базирующегося на Бахрейне 5-го флота ВМС США, на учениях будет отрабатываться «широкий спектр оборонительных операций по защите международной (морской) торговли». Маневры пройдут «6-30 мая на Бахрейне и в водах в регионе Персидского залива».

Участники будут совершенствовать, в частности, методы поиска и нейтрализации мин, противоминной борьбы с помощью авиации, обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, проведения водолазных работ, операций с применением беспилотных летательных и подводных автоматических аппаратов, а также малых катеров. Кроме того, планируется отработка действий по сопровождению гражданских судов и высадке десанта.

Схожие учения США уже проводили в зоне Персидского залива в прошлом. Как сообщил официальный представитель 5-го флота, в минувшем году «ни Россия, ни Китай участия в таких учениях не принимали». «Не ожидается их участие и в этом году», - заявил он. Аналогичные международные учения прошли в зоне Персидского залива в сентябре прошлого года.

Иран в прошлом году не раз угрожал перекрыть Ормузский пролив, который соединяет Персидский и Оманский заливы и служит важнейшей транспортной артерией, через которую осуществляется около 40% мировых поставок нефти по морю.

США предупреждали, что намерены обеспечить открытость пролива, и перебросили в зону Персидского залива дополнительные минные тральщики и большой десантный корабль «Понс», который был переоборудован в плавбазу спецназа американских ВМС.

Источники: ИТАР-ТАСС, Lenta.ru, Взгляд, 09.04.2013, 05:25-17:12

- 1780 просмотров